世界はどこから産まれてくるか?

これもまた、無茶な疑問ですね。しかし大まかに分けて二通りの答えがあります。

つまり主観の側から産まれて来るか、客観の側から産まれて来るか。

伝説ですが、ゲーテとショウペンハウエルが決裂したのは、ショウペンハウエルが、

「 光は目が産み出している。 」

と言ったのに対し、ゲーテが驚き、

「 とんでもない。光があるから目が出来たのだ。 」

と答え、そしてお互い 「 まったく話のワカラン奴だ。 」 と袂 ( たもと ) を分かったと言うのです。あんまり出来すぎた話なので、実話かどうか判りませんが、両者の違いをまったく良く言い表わした逸話だと思います。もっとも、ゲーテを客観の側の代表にするには、多少の抵抗があります。ゲーテは 「 光に対する憧れの人 」 だったからです。

ゲーテの最期の言葉は 「 もっと光を 」 でした。これは死に際して視覚が急激に衰え、そばにいる者にブラインドを開けてくれと頼んで言ったそうですが、単なる照明の事ではなく、憧れそのもの、この世界そのものを求めた言葉に聞こえます。

ですからこの逸話のテーマは 「 主観と客観 」 ではなく、 『 知と愛 』 だったのかも知れませんね。

さて、ゲーテの言い分は解ります。しかし 「 光は目が産み出している 」 と言うショウペンハウエルの主張は、現代人にはほとんど理解できないのではないでしょうか?

これは哲学と言うものが内面性の学問、とりわけショウペンハウエルは 『 主観の哲学 』 の旗手のようなものですから、

『 主観、自我にとっての光、世界とは? 』

を問題にしているのです。

「 光は目が産み出している 」 と言うのは、普遍我、つまり我々が漠然と 『 神 』 と呼んでいるものの本質を 『 意志 』 と表現し、 「 それ ( 神の目 ) が世界も光も産み出している。 」 と言うのが話の大筋ですが、ちょっとその瑣末の一つを説明してみましょう。

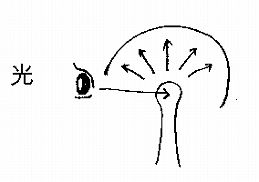

我々は光を、どう認識しているのでしょうか? まず目から入った光は、微弱な電気信号に変換され、脳の中枢、間脳付近に送られます。

間脳、脳の最深部から表面的な意識の場、脳の表面的な部分である新皮質脳に灯影され、外からの光と認識します。脳全体にとっては、新皮質脳は映画のスクリーンのようです。このスクリーンが、我々が思っている現実世界です。

ちょうど、うつむいている人が空を見るには、水に映してしか見る事が出来ないように、我々も外の世界を見るためには、自分の脳の中を覗き込む格好になるのです。

仏教用語で 『 処 』 と言うのがあります。まことに解りにくい用語ですが、 『 主観と客観を結ぶ場の概念 』 とも言えるでしょう。これはそのまま、 『 生長門 』 とも呼ばれます。認識こそ世界が生まれて来る門だと言うのです。

内処として 眼耳鼻舌身意 の六根、

外処として 色声香味触法 の六境を数えます。

つまり主観、自我意識にとっては目が光を産み出しており、世界は外からではなく、意識の最深部から絶えず現れ、生まれて来ているのです。刹那ごとに継起しながら。

ショウペンハウエルの言う、 『 世界はわが表象 ( 私のあらわれたかたち ) である 』 とは、まさにこの事です。現代風に言えば、

『 世界は自己の投影 』

となるでしょう。

そしてほとんど全部の文化圏で、ほとんど同じ事が言われている。これは人間、いや、生きものの、根本的な認識の仕方だからです。

もちろんこの 「 世界を産み出している私 」 と言うのは、自分が自分だと思っている表面的な自我意識、個我ではなく、ふつう神と呼ばれるような普遍我の方です。ところがこの両者は無関係ではないと、はやり全文化圏で主張されている。我々は神を分け持っているのではなく、自己の最内奥の自己自身が、実はこの普遍我そのもの、神そのものであると主張しています。

『 私 』 と言う個我は神ではないが、 『 私 』 はこの神を足場に立っている、神から派生した一分子である。

そうして、人も虫も草木も、海も山もこの天地も、太陽さえ、まったくその通りだ!

これは明らかにインド的な、仏教の法 ( ダルマ ) のような概念ですが、イエスも、

「 すべては神の御業が現れたものである。 」 ( )

と言っています。

もっとも、あんまりこう言う事を意識し思いつめていたら、本気でアタマがおかしく成ってきますので、要注意です。 ( 笑 )

だから精神性疾患に成ったり、麻薬や覚醒剤をすると神経が混線し、心の中のイメージが外のものに見えたり聞こえたりするのでしょうね。座禅や瞑想中にさまざまなイメージが外のものとして出て来る 『 魔境 』 と言うものがあり、最近それにまともに没入する瞑想法が流行っているそうですが、魔境に取り合っていたら、やはりそう成るのではないかと思います。それが 『 魔境 』 と呼ばれるにはやはり、その通りの理由があるのです。 )

さて、モナリザの構造はタロットの 『 世界 』 とまったく同じだった。そしてその構造は、世界中いたる所にあった。そしてそれは、人間の意識のもっとも根本的、基本的な構造をなぞったものだった ………

何故そうなるのでしょう?

それは人は世界を自分の内側の変化としてしか認識する事が出来ないからです。世界は自分の内側から現れて来る。とすると、世界は自分自身の意識、すなわち、

と言う事に成ります。古代人にあっては 「 神は自身に似せて人間を創った。 」 と言う事は、何ら論証の手続きも必要のない、自明の事でした。 ( ← これはショウペンハウエルの言葉と記憶しています。 )

インドのウパニシャッドでも 『 梵我一如 』 と言いますが、宇宙神ブラフマンと自己アートマンは同じものであるという教えは、奥義であると共に大切な常識でもあったでしょう。これによってのみ人間は、世界・神と関わる事が出来るからです。

神と? そうです。世界を産み出しているものは、神としか言いようがありません。

だから人が 『 世界 』 を描こうとしたら、深い尊敬と神秘性をもって、自分のもっとも普遍的な意識の構造をそのまま持ち出して来ざるを得ない。

よほどうまく出来たら 「 これこそ世界だ。 」 と言えるでしょう。誰だって 「 そういう絵を描きたい。 」 だからダ・ヴィンチはモナリザを描く前に、キャンパスにばっさりとイエスの肖像を描いた。余りにも畏れ多い事だったでしょう。誰にも知られる筈のない事でした。

しかしそれから五百年の後、絵の下を透視するなどと言う技術が開発された現代では、この事がキリスト教会や、イエスを冒とくするものでは決してなく、かえってダ・ヴィンチの、キリスト教に対するイメージの豊穣を伝えるもので、モナリザは、中世の人々の信仰心を我々に思い出させてくれる貴重なものでもあると、私には感じられるのです。

研究者の少なからずは 「 ダ・ヴィンチはキリスト教徒ではなかった。 」 と言いますが、これは

と言う問題ではないかと思います。 《≡爆笑≡》

実際、私はアラスの本を読むまで、キリスト教があれほど豊かなイメージを持っていたとは、まったく思いませんでした。私の頭の中には 『 中世キリスト教=がちがちのスコラ哲学 』 と言う図式が出来上がっており、魔女狩りなどの悪いイメージばかりで、情感あふれるヨーロッパの神話的なものは、例えばグノーシス主義や錬金術のような、日陰者の思想に温存されているように思っていたのです。

とんでもない話でした。モナリザ一枚だけでも、そんな思い込みは吹き飛ばされました。

そうするとダ・ヴィンチがモナリザの背後にイエスを描いたのは、イエスを世界のあらゆるものを産み出す本当の神として、すべての神秘性を備えた神として考えていたからであり、誰にも知られるはずもなかった、たった一人での信仰告白だったと言う事に成ります。

そうしてもし、モナリザの背後に神がいるとしたら、モナリザの懐胎しているのはやはり 『 世界 』 と言う事に成ります。

また 「 出産と言うものは、いつもそうなのだ。 」 と言う、自らを振り返ったダ・ヴィンチのメッセージでもあるかも知れません。

出生は複雑でも、産まれて来たのは 『 自分 』 と言う巨大な世界だったのですから。